Como nasceu a expressão “estou de banco” utilizada nos hospitais lisboetas

Poucos lisboetas imaginam que uma expressão tão corriqueira e viva como “estou de banco”, dita por médicos e enfermeiros a anunciar o início do seu turno, carrega séculos de história dentro dela. É uma dessas heranças silenciosas que atravessam o tempo, nascidas nas salas austeras do Real Hospital de Todos os Santos, onde se misturavam o saber, o cheiro dos unguentos e o rumor dos sofredores que enchiam os claustros da cidade.

Nos tempos em que a medicina era ainda mais arte do que ciência, o “banco dos médicos” era um lugar físico, real, de madeira gasta e de trabalho constante. Era ali que se sentavam os cirurgiões e os físicos do rei, debruçados sobre os frascos de vidro translúcido que guardavam amostras de urina, as célebres matulas, erguidas contra a luz para avaliar cor, transparência e espuma. O “banco” era a bancada onde se fazia o diagnóstico pela observação direta, uma extensão da inteligência e dos sentidos do médico.

A urina, então, era o espelho do corpo. Antes de haver microscópios e reagentes, lia-se nela o estado da alma e da carne. O odor, a cor, a consistência, tudo falava. E, sim, é verdade, nos séculos XVII e XVIII, alguns médicos provavam-na, com a ponta da língua, para confirmar a suspeita de diabetes, essa doença que o latim designou mellitus, “doce como o mel”. No banco, provava-se a vida.

Com o passar dos séculos, o Real Hospital de Todos os Santos ardeu no terramoto e no fogo de 1755, mas o seu espírito sobreviveu no Hospital de São José, herdeiro direto da sua missão e dos seus costumes. A prática transformou-se, a ciência refinou-se, mas o vocabulário persistiu. Continuou-se a dizer “estar de banco” para significar o estar de serviço, o ocupar o lugar de quem observa, cuida e decide. O banco deixou de ser uma tábua de madeira e tornou-se um símbolo do ofício médico.

Hoje, quando um enfermeiro de Lisboa, ao sair de casa, diz “estou de banco”, talvez não imagine que repete uma frase nascida entre os ecos do antigo hospital régio. Carrega consigo, sem o saber, a memória de séculos de medicina empírica, de noites passadas à luz das velas, de frascos de vidro sobre o mármore frio, de mãos que procuravam compreender o corpo humano através do olhar, e, por vezes, do gosto.

É assim que as palavras sobrevivem ao tempo: mudam de sentido, mas guardam o rasto do lugar onde nasceram. E “estar de banco”, hoje, é muito mais do que cumprir um turno. É sentar-se, metaforicamente, no mesmo banco onde começou a ciência dos nossos hospitais, o banco onde Lisboa aprendeu a curar.

Paulo Freitas do Amaral

Professor, Historiador e Autor

Últimas Notícias

Santa Casa do Marco de Canaveses vence Prémio AGIR da REN com projeto de apoio a cuidadores informais

5/02/2026

Município de Baião instala dois novos ecopontos em parceria com a Resinorte

5/02/2026

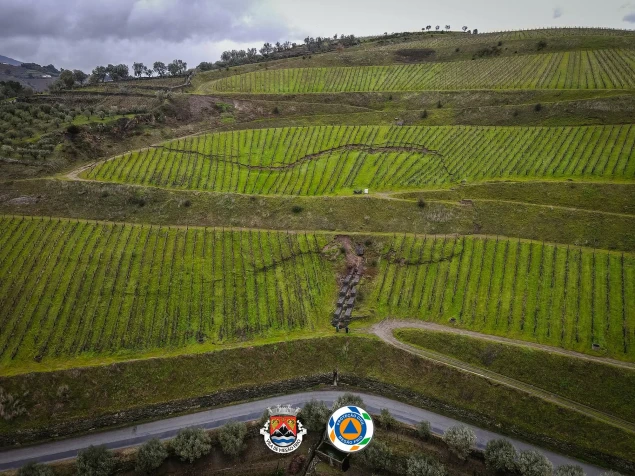

MESÃO FRIO: AVISO À POPULAÇÃO | RISCO DE DERROCADAS

4/02/2026

Associação Empresarial de Baião promove a 2.ª edição do “Café com Ideias” dedicada à inovação em rede

4/02/2026

.jpeg)

Investigador natural de Baião participou em audição parlamentar sobre Jovem Empresário Rural

4/02/2026

Ação de capacitação sobre “Atirador Ativo” reforça segurança em contexto escolar no concelho de Baião

4/02/2026

Projeto de Baião integra Acceleration Camp do ONZE Coletivo de Impacto

4/02/2026